ZAFOS XAGORARIS / FALLEN

BackZAFOS XAGORARIS – FALLEN

Im Ausstellungsuniversum von Zafos Xagoraris steht Geschichte Kopf. Hier tummeln sich Figuren und Architekturen aus unterschiedlichsten Zeiten und Kontexten – Antike trifft auf Pariser Kommune, Mythologie auf Neoklassizismus. Allen gemeinsam ist: Sie haben den Boden unter den Füßen verloren. Das Konzept zur Werkserie verfolgt der Künstler seit 2019, als er für ein Denkmal im öffentlichen Raum die Idee eines gefallenen Monuments entwickelte.

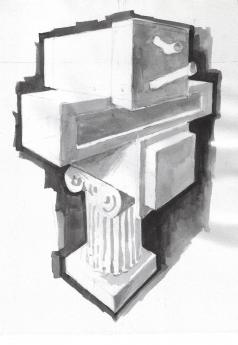

In kleinformatigen Zeichnungen, die der 1963 in Athen geborene Künstler mit Tusche und Bleistift gefertigt hat, türmen sich horizontal liegende Gestalten auf Säulensockeln übereinander. Die Arbeiten zeigen gestürzte Skulpturen und Figuren aus Politik, Religion und Militär: Legionäre mit Rundschild und Helmbusch, griechische Gottheiten, ionische Säulen, Feldherrenstandbilder und fahnenschwenkende Infanteristen. In anderen Zeichnungen stapeln sich Säulen unterschiedlicher Ordnungen zu architektonischen Jengatürmen. Wie die Figurenstapel arbeiten auch sie mit der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Zeitebenen. Als Betrachter:in verliert man sich leicht in den Bildern beim Versuch, die Identität der dargestellten Figuren zu entschlüsseln. Doch Xagoraris hält seine Zeichnungen bewusst vage. Nur vereinzelt finden sich eindeutig lesbare Motive, etwa die Nike von Samothrake, die sich an ihren ausladenden Flügeln zu erkennen gibt. Dieses Spiel mit Uneindeutigkeit lenkt den Blick weg von konkreten Personen und hin zur zentralen Frage, wie Geschichte erzählt und durch Symbole, Institutionen sowie politische und kulturelle Narrative gefestigt wird.

Die Neugier auf mögliche Vorbilder für Xagoraris’ „Gefallene“ wird dennoch durch drei Modelle im Ausstellungsraum gestillt. Kitschige Spielzeug- und Dekorationsfiguren, wie man sie aus touristischen Souvenirläden kennt, wurden weiß bemalt, in „Souvlaki-Manier“ waagerecht aufgespießt und auf Sockel montiert. Gladiatoren, Soldaten, Gottheiten und Herrscher: Hier zeigen sich die direkten Vorlagen für die fein ausgeführten Zeichnungen. Dass es sich fast ausschließlich um männliche Figuren handelt, mag vor dem Hintergrund jahrtausendealter patriarchaler Gesellschaftsordnungen und einer historiografischen Praxis, die männliche Akteure systematisch ins Zentrum kollektiver Erinnerung rückt, kaum überraschen.

In einer seiner Arbeiten schlägt der Künstler dann auch eine direkte, wenngleich subtile Brücke zum Ausstellungsort München: Eine liegende Figur entpuppt sich als subtile Referenz auf das Maxmonument, das den bayerischen König Maximilian II. zeigt – den Bruder Ottos I., des ersten Königs von Griechenland. Damit verweist der Künstler auf das 19. Jahrhundert, als Bayern eine zentrale Rolle bei der kulturellen „Erfindung“ des modernen Griechenlands spielte. Zahlreiche Künstler griechischer Herkunft reisten damals nach München, um sich dort akademisch ausbilden zu lassen, und wurden zu prägenden Vertretern der sogenannten „Münchner Schule“. Parallel dazu beeinflussten deutsche Architekten wie Ernst Ziller das Stadtbild Athens nachhaltig – mit Bauten wie dem Archäologischen Nationalmuseum oder der Athener Akademie. Das Erscheinungsbild der griechischen Hauptstadt wurde so im 19. Jahrhundert entscheidend vom Neoklassizismus deutscher Prägung geformt. Die Bauwerke dieser Zeit waren jedoch mehr als reine Architekturprojekte: sie dienten der Veranschaulichung eines kulturpolitischen Programms, das auf eine symbolische Rückbindung an die Antike zielte. Nach der Gründung des griechischen Staates entstand ein nationales Narrativ, dessen tragende Säulen bis heute die Orthodoxe Kirche, die Bezugnahme auf die Antike sowie historische Figuren wie Alexander der Große bilden. Architektur wurde dabei zu einer sichtbaren Verbindung zur „glorreichen Antike“ – zu einer vermeintlichen Lebensader in die Vergangenheit. Der Neoklassizismus fungierte in diesem Kontext nicht nur als architektonischer Stil, sondern auch als kulturpolitisches Instrument. Wenig verwunderlich also, dass Zafos Xagoraris mit dem Blick eines griechischen Künstlers die kulturellen Narrative und architektonischen Strategien, mit denen nationale Identität geformt wird, kritisch reflektiert.

Neben den über 30 Zeichnungen und den Modellen enthält die Ausstellung eine dreiteilige Flaggeninstallation sowie ein umgestürztes Podium. Die skulpturale Arbeit in Form eines Rednerpults verweist auf die Agora – den antiken Ort der Versammlung und politischen Teilhabe. Sie war Raum demokratischer Auseinandersetzung, aber auch des Ausschlusses: Nicht alle durften sprechen, nicht alle Ideen wurden gehört. Auch hier thematisiert der Künstler Fragen von Macht, Repräsentation und Teilhabe – und verweist auf bestehende Machtverhältnisse im öffentlichen Diskurs, in dem bis heute nicht alle Stimmen gleichermaßen Sichtbarkeit und Gehör finden. Ein weiteres Element bilden drei wehende Flaggen. Dieses traditionelle Symbol für Nation und Patriotismus, das sich allen voran durch Muster und Farbigkeit auszeichnet, ist hier jedoch – ebenso wie das Podium und die Modelle – vollständig in Weiß ausgeführt. Die weiße Farbe neutralisiert die nationalen Bezüge und wird zur optischen Gleichmacherin. So entsteht eine Atmosphäre der Zeit- und Ortlosigkeit in einer Ausstellung, die doch eigentlich mit so vielen historischen Ebenen spielt.

Die Statuen, Büsten, Flaggen und Sockel, die sich in Zafos Xagoraris Ausstellung finden, sind Symbole der Macht in all ihren Formen. Sie dienen im Allgemeinen dazu, einer offiziell autorisierten Version von Geschichte zu erinnern, sie zu perpetuieren und sogar zu konstruieren. Der Künstler hinterfragt diese Monumentalität und Autorität, indem er seine Figuren und Architekturen stürzen lässt. Sein Interesse gilt im wortwörtlichen Sinne ebenjenem Kippmoment, an dem Systeme stürzen, sich Machtgefüge verändern, offizielle Narrationen ausgehebelt werden und alternative Positionen und Prioritäten an ihre Stelle treten. Seine konzeptionellen Bezugspunkte sind Denkmalstürme unterschiedlichster Epochen – vom Sturz der Vendômesäule während der Pariser Kommune 1871, über die postsowjetischen Bilderstürze von Leninstatuen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks bis zum Abbruch von Konföderierten-Monumenten im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung. Ausgehend von spezifischen historischen Momenten und Bezügen entfalten die Arbeiten von Zafos Xagoraris also einen vielschichtigen Dialog mit der Vergangenheit. Dabei wohnt ihnen auch ein hoffnungsvolles Moment inne. Festgefügte Strukturen geraten ins Wanken, Autoritäten werden fragil, Geschichte neu erzählt. Im Zustand des Fallens eröffnet sich ein Möglichkeitsraum – für einen Neubeginn und zukünftiges Denken jenseits der Machtformen, die unser kollektives Gedächtnis geprägt haben.

Cordula Schütz

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZAFOS XAGORARIS – FALLEN

In the exhibition universe of Zafos Xagoraris, history is turned upside down. Figures and architectures from different eras and contexts mingle here: antiquity meets the Paris Commune, mythology encounters neoclassicism. What they all have in common is that they have lost their footing. Xagoraris has been pursuing the concept behind this series of works since 2019, when he proposed the idea of a fallen monument for a public memorial.

In small-format drawings created with ink and pencil, the Athens-born artist (b. 1963) depicts fallen figures stacked horizontally atop column bases. These works feature toppled sculptures and figures from the worlds of politics, religion and the military: legionnaires with round shields and plumed helmets, Greek deities, Ionic columns, statues of military commanders, and flag-waving infantrymen. In other drawings, columns of various orders are piled up like architectural Jenga towers – just like the figure stacks, they play with the simultaneity of different historical layers. As a viewer, one easily gets lost trying to decipher the identities of the depicted figures. However, Xagoraris intentionally keeps his drawings ambiguous. Only a few motifs are clearly recognisable, such as the Nike of Samothrace, identifiable by her expansive wings. This play with ambiguity shifts the focus away from specific individuals towards the central question of how history is narrated and consolidated through symbols, institutions, as well as political and cultural narratives.

Nevertheless, curiosity about possible models for Xagoraris’ 'fallen figures' is satisfied by three models on display in the exhibition space. Kitsch toys and decorative figures, reminiscent of those found in tourist souvenir shops, have been painted white, skewered horizontally in a 'souvlaki style', and mounted on pedestals. Gladiators, soldiers, deities and rulers provide the direct references for the finely executed drawings. The fact that these are almost exclusively male figures is hardly surprising given millennia of patriarchal social orders and a historiographic practice that systematically centers male actors in collective memory.

In one of his works, the artist builds a direct, albeit subtle, bridge to the exhibition's location in Munich: a reclining figure reveals itself as a nuanced reference to the Maxmonument, which depicts Bavarian King Maximilian II – the brother of Otto I, the first king of Greece. By doing so, the artist draws attention to the 19th century, when Bavaria played a pivotal role in the cultural 'invention' of modern Greece. Many artists of Greek origin travelled to Munich at that time to receive academic training, becoming prominent representatives of the so-called 'Munich School'. At the same time, German architects such as Ernst Ziller had a significant influence on the cityscape of Athens, designing buildings such as the National Archaeological Museum and the Athens Academy. Thus, the appearance of the Greek capital was decisively shaped by German-influenced Neoclassicism in the 19th century. However, the buildings of this era were more than architectural undertakings; they embodied a cultural-political agenda that sought to establish a symbolic continuity with Antiquity. Following the founding of the Greek state, a national narrative took shape—one that continues to rest on key pillars such as the Orthodox Church, the legacy of classical antiquity, and emblematic figures like Alexander the Great. In this framework, architecture became a tangible link to a glorified past, a supposed lifeline to ancient heritage. Neoclassicism thus operated not merely as a stylistic choice, but as a strategic cultural and political tool. It is therefore not surprising that Zafos Xagoraris, from his perspective as a Greek artist, critically reflects on the cultural narratives and architectural strategies that shape national identity.

In addition to the 30-plus drawings and the models, the exhibition features a three-part flag installation as well as an overturned podium. The sculptural work in the form of a speaker’s podium refers to the Agora – the ancient site of assembly and political participation. While it was a space for democratic debate, it was also a place of exclusion; not everyone was permitted to speak, and not all ideas were heard. The artist also addresses questions of power, representation and participation here, pointing to existing power structures in public discourse where, even today, not all voices are given equal visibility or audibility. Three waving flags form another element. This traditional symbol of nationality and patriotism, which is characterised above all by its patterns and colours, is kept entirely in white here – like the podium and the models. The white paint neutralises national references and becomes a visual equaliser. This creates an atmosphere of timelessness and placelessness in an exhibition that, at the same time, plays with so many historical layers.

The statues, busts, flags, and pedestals found in Zafos Xagoraris’ exhibition are symbols of power in all its forms. Generally, they serve to commemorate, perpetuate, and even construct an officially authorized version of history. The artist questions this monumentality and authority by toppling his figures and architectures. His interest lies literally in the tipping point at which systems collapse, power structures shift, official narratives are overturned, and alternative positions and priorities take their place. His conceptual references include the toppling of statues from various historical periods, from the fall of the Vendôme Column during the Paris Commune in 1871, to the post-Soviet destruction of Lenin statues in former Eastern Bloc countries, to the dismantling of Confederate monuments during the Black Lives Matter movement. Starting from specific historical moments and references, the works of Zafos Xagoraris unfold a multifaceted dialogue with the past. And they also carry a hopeful dimension. Established structures begin to falter, authorities become fragile, history is retold. In the state of falling, a space of possibility opens up – for a new beginning and future thinking beyond the forms of power that have shaped our collective memory.

Cordula Schütz

Zafos Xagoraris ( → Artist Website)

/

Biography

Stipendium der S. Onassis Foundation

Beginn der Zusammenarbeit mit dem Mediterranean Center of Architecture

Gastwissenschaftler der Columbia University, Lehrtätigkeit und Arbeiten in New York als Fulbright-Stipendiant

Vortag an der IUAV, Venedig

Assistenz-Professur an der Athens School of Fine Arts, Athen

Space, People and Place, Vortrag an der D´Annunzio University, Pescara

Beginn seiner Arbeit mit "Errands"

Gastkünstler an der University of Michigan

Solo Exhibitions

"Nikos Arvanitis, Stephan Dillemuth, Anja Kirschner, Karolin Meunier, Zafos Xagoraris"/ Françoise Heitsch, München

"The Amp" / Koscielak Gallery, Chicago

Group Exhibitions

Maison d'Artistes, Françoise Heitsch

"This current between us" / Neo Faliro, Athen

Online-Kunstprojekt "Che Fare?"

"Pause" / Zoumboulakis Gallery, Athens

"NEON city project" / Athens

"No Country for Young Men"/ BOZAR, Brüssel

"The Sound of Acre" / Koscielak gallery, Chicago

"Transexperiences" / Gruppenausstellung organisiert vom National Museum of Contemporary Art of Athens, 798 Art Space, Peking

"Distant Sounds" / MANIFESTA 7, Rovereto, Italien

"Garden of Delights" / Yeosou

"Heterotopia" / 1st Biennale of Thessaloniki, Thessaloniki

"Exercising Idiorrythmy" / Byzantine and Christian Museum, Athen

"Port City, drei temporäre Sound-Installationen in Istanbul, Piraeus und Bristol" / ein Projekt von MAST, Museo de Arte Sociale e Territoriale, Arnolfini, Bristol

"Common View" / National Theater, Athen

7th Sao Paolo Bienal of Architecture, Beitrag mit den Gruppen „Urban Void“ und „Errands“

"The Scarecrow, Metsovo" / Averoff Museum

"The Grande Promenade" / National Museum of Contemporary Art, Athen

"How to leave together" / 27th Bienal de Sao Paulo, The Sound of Acre

"Myths-Antimyths" / Cultural Center ZAMEK-FORUM und Koscielak Gallery, Wroclaw

"La Strada" / 16th Fuori Uso Exhibition, Pescara, Italien

"Athens by Art" / Athen

"Going Public 04Modena" / Italien

"Projecting the other" / Archimede Scaffolini Gallery, Nicosia

42e Salon de Montrouge, Art Contemporain, Paris